NOTICIA

Te quiero y te llevo a la Cinemateca

A mi amigo Ricardo Vega,

por aquella vez que vimos Solaris en primera fila.

La primera vez que yo fui a la Cinemateca de Cuba fue a ver Stalker, de Andrei Tarkovski, y aquella película era tan lenta, tan hipnótica, tan misteriosa, que me dormí; entonces yo estudiaba mi primer año de Historia del Arte y fue la profesora de Filosofía, Magaly Espinosa, la que me habló por primera vez del arte complejo y de aquel cineasta ruso que yo tenía que conocer si quería desarrollar mi sensibilidad y mi conocimiento más allá de lo que la universidad me podía ofrecer.

En aquellos años la Cinemateca estaba en La Rampa, el cine más lindo de Cuba, y yo me escapaba del último turno de clases para poder ir a la tanda de las 5 y ver la película dos veces porque el sueño nunca me permitía verlas de un solo tirón; entonces yo vivía en Marianao y me despertaba antes del amanecer para poder llegar con tiempo a la facultad y siempre estaba cansado. Salía de noche y regresaba de noche; salía soñoliento para la facultad y regresaba eufórico de la Cinemateca.

No sé cuántas películas vi, pero fueron mis años de amor por Monica Vitti y Antonioni, por Anna Karina y Godard, por Giulietta Masina y Fellini, por Bergman y todas sus mujeres. Años de epifanía, de aprendizaje sobre la existencia, de discusiones, de apasionamiento. De sueños y pesadillas encontrados en la pantalla de aquel lugar.

En La Rampa yo tenía mi asiento y trataba de entrar entre los primeros para que nadie me lo ocupara. Era en la primera fila de la platea alta, en el centro, pegado al muro de la entrada a la platea, sin la cabeza de nadie por delante, con ningún obstáculo entre la pantalla y yo, diferente a los personajes de Los soñadores (The Dreamers), de Bertolucci, que se sentaban en primera fila de la Cinemateca de París:

“Quizá porque queríamos recibir las imágenes los primeros, cuando aún eran nuevas, frescas. Antes de que saltaran las vallas de las filas siguientes. Antes de difundirse de fila en fila, de espectador en espectador, hasta que, agotadas, de segunda mano, del tamaño de un sello, volvían a la cabina del proyeccionista. Quizá la pantalla era además una pantalla que nos protegía del resto del mundo”.

Para mí, el cine siempre ha sido el lugar donde protejo menos mis sentimientos, mis emociones, mis sensaciones, mi fragilidad; no hay nada como estar rodeado de gente, compartiendo la misma energía que fluye de la pantalla y poder abandonarte a llorar o reír sin ningún pudor de que nadie te vea o te juzgue. En el teatro también es posible, pero en un cine la sensación de intimidad, aunque la sala esté repleta, es mucho mayor. Al menos en mi caso no había nada como ver una buena película en la cinemateca para viajar y explorar dentro de mí.

La única vez que yo me senté en la primera fila de La Rampa fue para ver una copia panavisión de Solaris (siempre Tarkovsky) con Ricardo Vega, que me convenció de que era la mejor manera de meternos dentro de la película para tener una percepción más emocional, más cercana a la experiencia del protagonista que ve rotos todos sus presupuestos intelectuales y racionales con la reaparición física de su esposa muerta, la bellísima Natalya Bondarchuk.

Y tenía razón, más cerca de la pantalla uno se sentía en ese otro planeta que podía materializar tus sueños. En Solaris, como en Stalker, toda la peripecia consistía en eso: viajar hacia un lugar donde habitan los sueños; en mi caso, yo que nunca fui el héroe de una película rusa (aunque si lo había sido de una serie cubana), ese lugar, el destino de mis viajes, era la Cinemateca de Cuba; entonces yo ya sabía que lo mío era intentar hacer cine y así fui armando mi propia familia de películas y autores con los que aún sigo dialogando.

Aquella Cinemateca, tengo que decirlo, fue durante años la fuente de mi saber cinematográfico; hoy lo único que podría reclamarle es no haber programado y promovido en su momento a Jonh Cassavettes, el más independiente y liberador de los cineastas norteamericanos, pero igual comprendo que el mundo Cassavettes era una propuesta demasiado compleja y dionisiaca para ser promovida en la Cuba de aquellos años, aunque entonces la Cinemateca era mucho más diversa y tenía una programación mejor balanceada y diseñada que la de hoy.

Después, no recuerdo la fecha ni creo que importa, la Cinemateca se mudó al cine Chaplin, yo perdí mi asiento de espectador maniaco y tuve que aprender a ver las mismas películas, pero menos aislado de la otra gente y mucho más consiente de los otros espectadores que compartían mi experiencia; ahí, estoy seguro, fue cuando empecé a mirar a las muchachas en flor que descubrían su primer amor por el cine mientras uno las descubría a ellas.

Entonces mi relación con la Cinemateca y las películas cambió; ya no era el primero en entrar en la sala, me gustaba merodear y mirar a las estudiantes que llegaban por primera vez… así seguí a Ena Lucia Portela, esa escritora que después poblaría a la Cinemateca con sus personajes, y que para mí era un enorme y atractivo misterio alimentado por los cuentos de José Félix León que también la amaba; al final cuando se apagaban las luces, yo, que me sentaba detrás de ella o de otra que me había prendado, me reclinaba en mi asiento y terminaba olvidándolas por Nastassja Kinski que me sonreía desde la pantalla…, así son los amores de ficción, supongo; con las películas uno vive las aventuras que no se atreve a vivir en la realidad.

El último gran ciclo de autor que recuerdo haber visto en la Cinemateca fue de Luchino Visconti y allí iba Claudia Muñiz con su mamá, Dania Pérez, Carlos Celdrán y Carlos Díaz; ella tenía 18 años y yo la miraba sin imaginar que un día sería mi mujer y haríamos varias películas juntos. Esa fue la última vez que fui a la Cinemateca varios días seguidos, encontrando casi siempre a la misma gente. Después ya no sé, pero tengo la sensación de que la Cinemateca fue perdiendo su aura de territorio incógnito al que uno iba a descubrir mundos complejos, a aprender cine, a crecer como persona, a enriquecerse espiritualmente… y poco a poco dejé de ir.

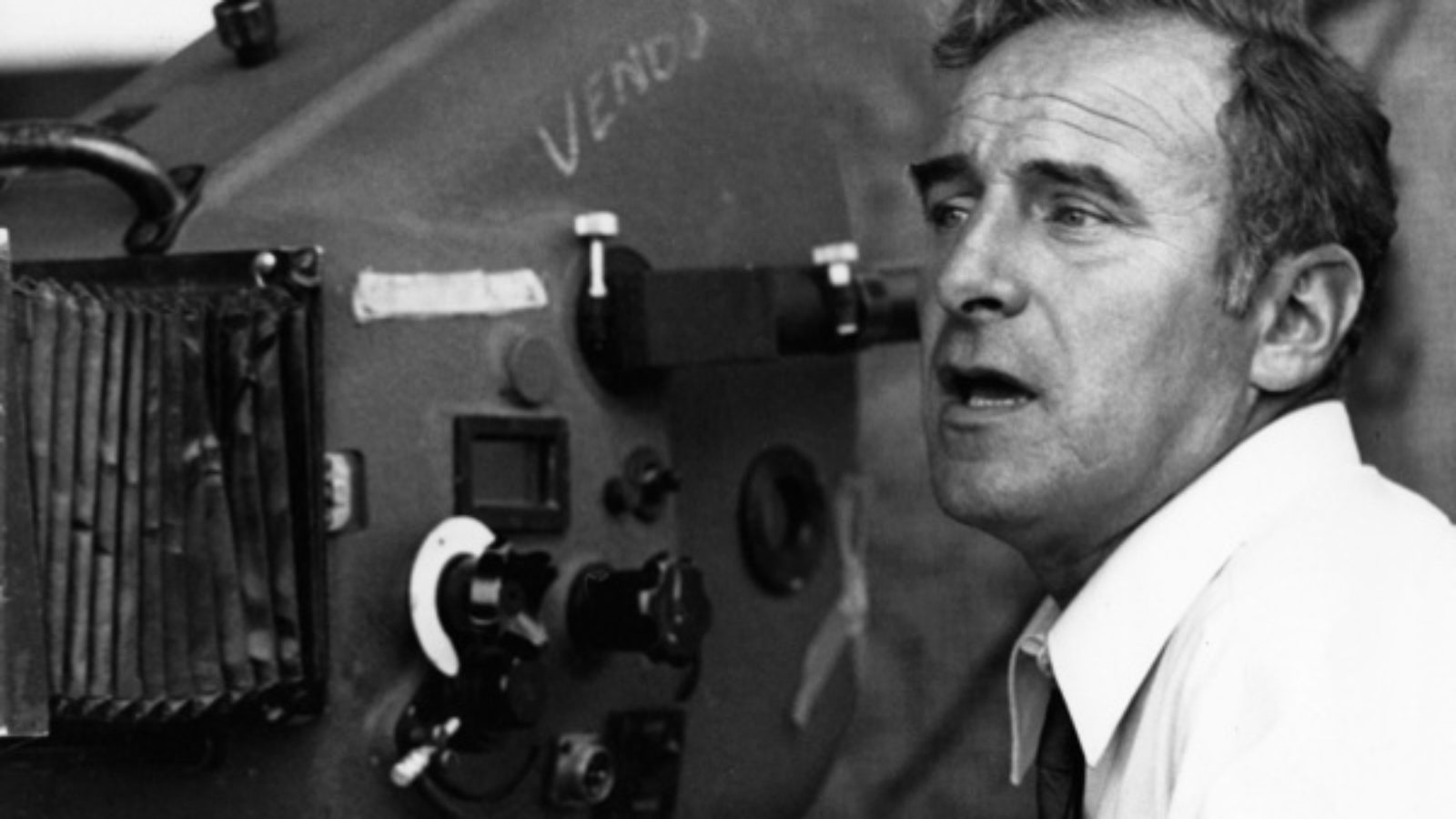

Que yo recuerde, o al menos que yo conozca, el espectador más fiel que tuvo la Cinemateca a lo largo de muchos años fue Vicente Revuelta, el mítico actor y director de Teatro Estudio que nunca perdió su amor por las películas y poco a poco fue convirtiendo sus últimas salidas y contactos con el mundo en viajes diarios por la calle 23 de ida y vuelta hacia el Chaplin.

Vicente era insaciable, el hombre más culto y curioso que yo conocí, un adolescente permanente dispuesto a dejarse sorprender por el talento de un nuevo director, por una película desconocida, o por cómo podía valorar uno hoy cualquiera de los clásicos de su juventud y madurez intelectual.

Vicente era un Stalker, él se conocía de memoria su recorrido a la Cinemateca, pero siempre se las ingeniaba para hacerse acompañar por uno o varios incautos dispuestos a escuchar su sabiduría, a responder sus preguntas, a permitirle ejercer su magisterio. Era una especie de juego, o él te proponía ir al cine, o tú se lo proponías a él, no importaba de quien partía la provocación si el destino final era llegar a la habitación poblada por historias en las que se cumplen los sueños, y regresar de allí henchidos por una nueva certeza o inquietos por una incertidumbre.

Para mí esa fue mi Cinemateca, la de ir a perseguir mujeres hermosas, o acudir con un amigo a descubrir grandes autores, grandes películas y toda la escritura clásica o la más novedosa de la que está hecho el cine que yo quería ver o intentar realizar. Entonces había un clima cultural propicio y unas ganas inmensas de edificar una sociedad compleja, ambiciosa y emancipada en la que cualquiera de nosotros podía escapar a la pesadez de la existencia con un leve susurro en el oído de un ser amado:

Ven, vamos… te quiero y te llevo al cine.